(Dove eravamo rimasti…) Dopo un meritatissimo sonno ristoratore e una fetta di pane-burro-marmellata i vostri eroi preferiti in missione speciale in laguna erano pronti a mimetizzarsi con i turisti per raggiungere finalmente la 54° Biennale d’arte di Venezia! Ci sono riusciti? Si. In modo semplice e veloce? Ovviamente no, ma la colpa era nostra che ci fidammo del consiglio del ragazzo dell’hotel: “Fate prima ad arrivare dalla parte opposta e fare un pezzettino a piedi, che il Canal Grande vi fa perdere un’ora”. Vi assicuro che anche fare un pezzettino a piedi può portar via un’ora, ma ormai sapete tutti che ho dichiarato guerra alla viabilità veneziana.

Così, sotto il sole cocente, arrivammo all’entrata dell’Arsenale, sembrava un miraggio nel deserto e dopo pochi minuti di fila avevamo già in mano i biglietti, finalmente qualcosa di semplice e immediato. Per una serie di ragioni due anni fa non ero riuscita a visitare la Biennale e quattro anni fa, beh ancora non sapevo chi ero e cosa avrei fatto da grande…non fate quelle facce, sono un giovane virgulto, ho un sacco di biennali davanti a me, ma quest’anno era la mia prima Biennale.

Carica di aspettative e trepidante mi sono fiondata dentro col desiderio di riempirmi gli occhi di arte, di contenuti, di domande e curiosità. In un certo senso pretendevo che la rassegna più importante al mondo d’arte contemporanea fosse una conferma del mio amore ben riposto. Sfortunatamente sull’arte non storicizzata aleggia l’impossibilità di giudizio oggettivo, che va a sommarsi al fatto che di fronte al lavoro di un artista di cui non conosci già la poetica molto spesso si è privi degli strumenti per comprenderne il linguaggio. Così, capite bene, un po’ male di son rimasta di fronte a cotanta astrusità, perché io, vi assicuro, mi applico e continuo a studiare, ma dentro l’Arsenale, camminando per ILLUMInazioni, la mostra della svizzera Bice Curiger, un po’ mi son cascate le braccia.

Quindi forse la mia selezione potrà essere banale e per alcuni versi controcorrente, ma con poche opere sono entrata in sintonia.

All’entrata dell’Arsenale si viene accolti dal primo Parapadiglione, questa idea di coinvolgere artisti che creino spazi di condivisione con altri artisti è molto bella, nella pratica però sembrano poco pensati. Inoltre non aiutano nella delicata questione di comunicazione, sappiate che chiunque abbia posizionato le didascalie doveva essere mosso da furia omicida.

Il lunghissimo “corridoio” delle Corderie è denso di opere, nella seconda sala un esperimento al buio di Roman Ondak che poteva essere interessante, ma non messo all’inizio, che uno passa oltre e poi si pente. Si superano due sale in cui incontriamo i primi italiani: Meris Angioletti e Luca Francesconi, le cui opere mi hanno lasciata indifferente e perplessa. Poi c’è il para-padiglione di Franz West. Divertente l’idea di ricostruire la propria cucina rivoltata verso l’esterno, rivoltata come un calzino, portando a Venezia le opere dei propri amici (chi di noi non ha opere d’arte in cucina), e interessante il discorso curatoriale che si può leggere tra le opere scelte. La sua cucina è un gran caos.

Terrificante il drago volante fatto di copertoni, stoffe e materiali di scarto di Nicholas Hlobo, l’artista sudafricano usa un linguaggio universale, diretto e comprensibile anche da un bambino, a cui somma la capacità di lavorare la materia e la monumentalità dell’oggetto.

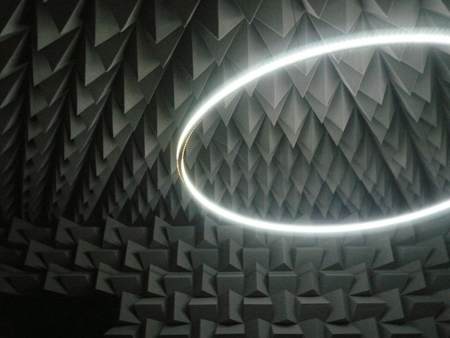

Meritato il Leone d’Argento per Haroon Mirza, londinese del ’77, con l’opera The national apavillion of then and now supera di gran lunga artisti blasonati, un esempio di come suoni e materiali possono cooperare in funzione di un senso, ma anche la spiegazione della giuria può andar bene “per il modo in cui la sua opera cattura immediatamente l’osservatore grazie all’originale uso del contrasto tra forza e fragilità”. L’opera consiste in una stanza rivestita di materiale isolante al cui interno un neon si illumina a intermittenza provocando un suono fastidiosissimo, da provare.

Elisabetta Benassi con The innocent abroad affronta un discorso interessante sul potere della comunicazione e quello che ci sta dietro, in questo caso concretamente quello che sta dietro fotografie di giornale.

Le candele di Urs Fisher non hanno bisogno di presentazioni, qualcuno ha avuto il coraggio di tacciarle di banalità, ma sono sciocchezze da invidiosi. Sono stupende proprio nel loro essere così ammiccanti, facili e furbe.

E per concludere questa prima trance, che noi a quel punto avevamo molta fame e proprio qui in fondo c’è un baretto carinissimo (e siamo rimasti piacevolmente stupiti nel trovare prezzi onesti e panini buoni), non vi parlerò dei cestini dell’immondizia di Klara Lidén, nemmeno dell’osannato orologio di Christian Marclay. Molto più interessante la chiusura di Monica Bonvicini col suo esercizio di scale ibride. (Continua…)

Commenti (1)