Noi tutti eravamo sicuri del fatto che Andy Warhol fosse l’unica icona capace di ispirare le nuove generazioni artistiche della sottocultura di New York. Pensavamo che la rivoluzione pop del buon vecchio Drella (come erano soliti chiamarlo gli amici unendo Dracula con Cinderella) fosse il motore centrale di ogni manifestazione creativa giovanile. Ed invece ci sbagliavamo perché stando a quanto dichiarato da Bloomberg la band dei Velvet Underground, che fu creata a tavolino proprio da Andy Warhol, ha scavalcato il maestro guadagnandosi una fama ed un’ammirazione ancor più grande dei tempi in cui Lou Reed, Nico e soci imperversavano sui palchi della grande mela con il loro sound grezzo ma innovativo.

Noi tutti eravamo sicuri del fatto che Andy Warhol fosse l’unica icona capace di ispirare le nuove generazioni artistiche della sottocultura di New York. Pensavamo che la rivoluzione pop del buon vecchio Drella (come erano soliti chiamarlo gli amici unendo Dracula con Cinderella) fosse il motore centrale di ogni manifestazione creativa giovanile. Ed invece ci sbagliavamo perché stando a quanto dichiarato da Bloomberg la band dei Velvet Underground, che fu creata a tavolino proprio da Andy Warhol, ha scavalcato il maestro guadagnandosi una fama ed un’ammirazione ancor più grande dei tempi in cui Lou Reed, Nico e soci imperversavano sui palchi della grande mela con il loro sound grezzo ma innovativo.

In questi giorni Lou Reed assieme alla batterista Maureen ‘Moe’ Tucker ed al bassista Doug Yule saranno protagonisti di una piccola reunion alla New York Public Library esattamente a quarant’anni di distanza dall’uscita del loro Lp di debutto, quello con la banana creata da Andy Warhol in copertina, per intenderci. La stretta connessione tra New York ed i Velvet Underground sarà la tematica principale di questa riunione moderata dal giornalista del Rolling Stone, David Fricke.

Nel 2008 tutte le opere della mostra di Richard Prince alla Serpentine Gallery di Londra provenivano dallo studio dell’artista ed erano disponibili sul mercato. Tutti i costi della mostra, ossia cataloghi, trasporti ed installazioni sono stati coperti dai dealers di Prince e cioè Larry Gagosian e Ronald Coles. Un’opera dell’artista venduta dopo la mostra ha raggiunto una cifra a sei zeri. Anche la mostra di Karen Kilimnik alla Serpentine è stata realizzata grazie agli aiuti della sua galleria la 303 Gallery di New York.

Nel 2008 tutte le opere della mostra di Richard Prince alla Serpentine Gallery di Londra provenivano dallo studio dell’artista ed erano disponibili sul mercato. Tutti i costi della mostra, ossia cataloghi, trasporti ed installazioni sono stati coperti dai dealers di Prince e cioè Larry Gagosian e Ronald Coles. Un’opera dell’artista venduta dopo la mostra ha raggiunto una cifra a sei zeri. Anche la mostra di Karen Kilimnik alla Serpentine è stata realizzata grazie agli aiuti della sua galleria la 303 Gallery di New York.

Una mini rivoluzione è in atto in Inghilterra riguardo al collezionismo d’arte contemporanea. Molti di voi vorrebbero iniziare a collezionare arte ma non possono permettersi cifre da capogiro, magari moltissimi giovani vorrebbero aggiudicarsi una piccola opera del loro artista preferito sia per diletto che per investimento. Ecco che in Inghilterra la cosa diviene realtà. Dal 2004 l’Arts Council britannico ha varato un’importante manovra denominata Own Art che permette alla gente comune di acquistare un’opera d’arte contemporanea e pagarla in 10 rate mensili senza interessi.

Una mini rivoluzione è in atto in Inghilterra riguardo al collezionismo d’arte contemporanea. Molti di voi vorrebbero iniziare a collezionare arte ma non possono permettersi cifre da capogiro, magari moltissimi giovani vorrebbero aggiudicarsi una piccola opera del loro artista preferito sia per diletto che per investimento. Ecco che in Inghilterra la cosa diviene realtà. Dal 2004 l’Arts Council britannico ha varato un’importante manovra denominata Own Art che permette alla gente comune di acquistare un’opera d’arte contemporanea e pagarla in 10 rate mensili senza interessi.

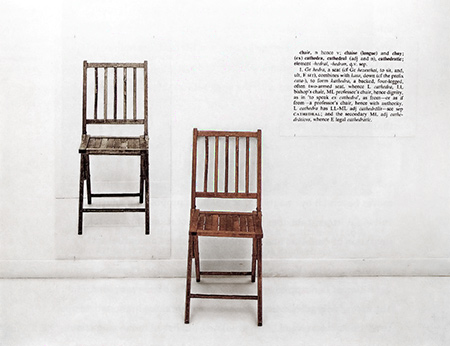

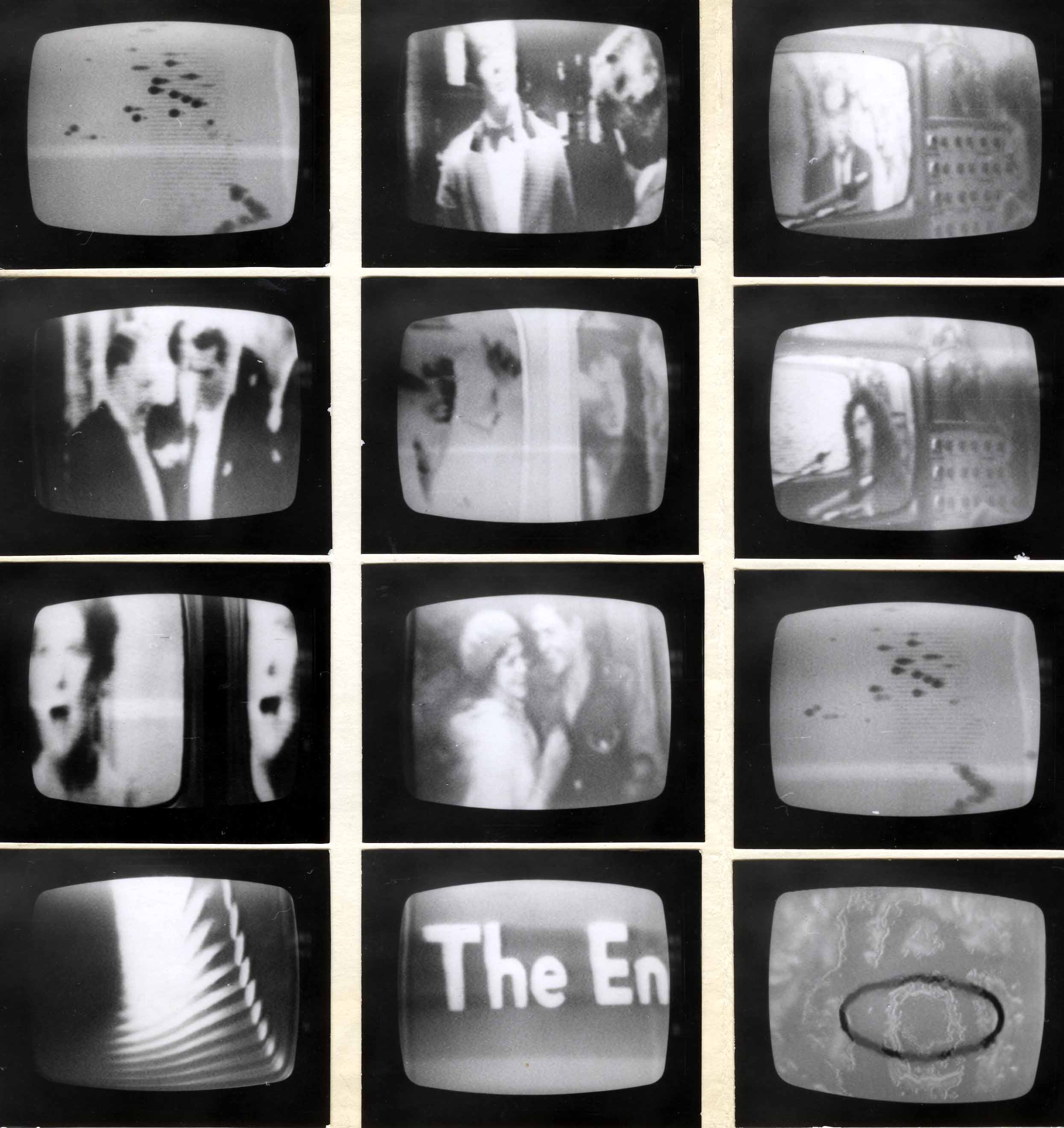

Voi da che parte state, siete amanti del figurativo o del concettuale? siete convinti che l’opera d’arte deve sempre nascondere un significato o per voi l’arte deve essere libera da ogni senso logico e filosofico? Insomma esistono diversi modi di avvicinarsi all’arte contemporanea ed interpretarla. Secondo il grande video artista americano Stan Brakhage un’opera d’arte deve essere creata secondo una personale mitopoiesi, ancorarsi cioè ad una forma di mitologia e filosia estetica e formale tratta dal proprio immaginario e non da testi, films, musica e spunti creativi di sorta partoriti dalla mente di qualcun’altro.

Voi da che parte state, siete amanti del figurativo o del concettuale? siete convinti che l’opera d’arte deve sempre nascondere un significato o per voi l’arte deve essere libera da ogni senso logico e filosofico? Insomma esistono diversi modi di avvicinarsi all’arte contemporanea ed interpretarla. Secondo il grande video artista americano Stan Brakhage un’opera d’arte deve essere creata secondo una personale mitopoiesi, ancorarsi cioè ad una forma di mitologia e filosia estetica e formale tratta dal proprio immaginario e non da testi, films, musica e spunti creativi di sorta partoriti dalla mente di qualcun’altro.